防災特集|災害時にも役立つ山道具を「照・食・凌・寝・収」の5つの観点で厳選紹介

度重なる地震や、地球規模の気候変動を起因とする大型台風・豪雨も頻発する昨今、自然災害に遭うリスクは、これまでになく高まっていると言えます。

そのような中、自然災害のリスクの備えに、登山ギアの活用がますます注目されています。登山用のアイテムは、突き詰めれば「自然の中でのサバイバル」を目的として開発されたすぐれモノ。災害に巻き込まれた際の避難アイテムとして、また、通常の生活に戻るまでの各シーンでのお役立ちアイテムとして、抜群のパフォーマンスを発揮してくれるはずです。

ここでは、防災グッズとしても活躍する山道具を「照」「食」「凌」「寝」「収」の5つのカテゴリーごとに集めてみました。ご自身のアイテムと見比べてみて不足はないか、確認してみませんか?

【照】災害は昼夜を問わずやってくる。避難時や電源回復までの明かりを確保

災害が夜に発生した際は、停電になるケースが多いもの。身の安全や避難経路の確保には、何はともあれ「照らす」ための灯りが必須です。また、長期間にわたる停電にも対応できるよう、夜を安心して過ごせる環境を照明アイテムで確保しましょう。

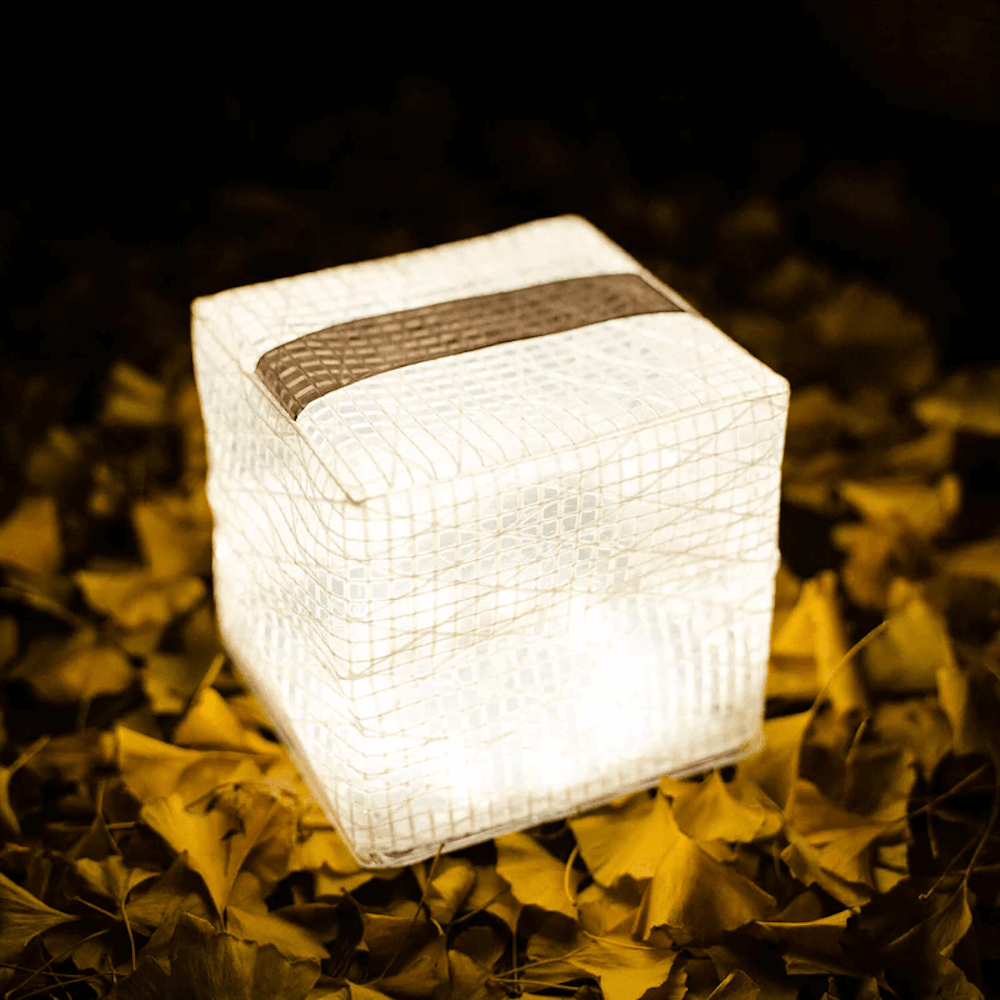

非常時の強い味方、太陽光で充電するソーラーランタン

「CARRY THE SUN(キャリー・ザ・サン)/YAMAP限定ウォームライト ミディアム」は、太陽光で充電が可能な灯り。連続点灯時間は、弱で約72時間、中は約42時間、強だと約10時間。ライフラインが停止した状態が長期間続いても安心です。サイズは1辺が11センチメートルほど。紙風船のように折り畳めるため、避難時もかさばりません。

避難時や状況の把握にはハンドフリーで使えるヘッドライトを活用

落下物や飛散したガラスなどがある環境下での避難には、両手が自由に使えるヘッドライトは必須のアイテム。携行性、フィット感、操作性にすぐれているので、周辺の状況把握や足元を照らすような避難時には非常に便利です。電池タイプや、USBケーブルを使用して充電するタイプとあり、緊急用として備えている予備電池・電源が使えるかも合わせて確認しておきましょう。

連絡手段に明かり…多機能に使うスマホの充電をモバイルバッテリーで確保

連絡手段に情報収集、明かりと多岐に使うスマートフォンはもはやライフラインのひとつといえる存在。そんなスマートフォンの充電としてモバイルバッテリーはいざというときのために必需品です。ライすけ おまもりモバイルバッテリー 5000mAhは、「もしもの時」用として持ち歩けるよう、わずか108gと超軽量。ポート最大出力20Wなので、スマートフォンを約30分で約50%まで充電可能です。

【食】ストック性・携行性に優れた山用の食料は非常食としても大活躍

使った分だけ新しく買い足すことで、一定量の食料を家に備蓄する「ローリングストック」。防災の観点でだいぶ浸透してきました。登山でもお馴染みのフリーズドライ食品やゼリー飲料などはまさにこのローリングストック向きの食品です。賞味期限に近いものから山で使い、使った分だけ買い足すということを習慣化してみませんか。

緊急時のストック用に、長期保存可能なアルファ米を用意すると便利

災害時の備蓄として、アウトドアでの携行食として注目される「尾西のアルファ米ごはん」シリーズ。アルファ米は長期保存が可能なうえ、お湯や水を注いで待つだけで、簡単においしい炊きたてご飯を味わえます。わかめごはんやドライカレーなどバラエティ豊かな味わいで、数日にわたる避難生活でも味に飽きず、食事を楽しいものにしてくれます。

山用の行動食は災害時でも手軽においしく補給できる

.jpg?w=1000)

トレイルランニングやロングトレイルなど、長時間にわたる「持久力」が必要とされるスポーツに向いている行動食として人気のEnemoti(エネもち)。非常食としての保存性と携行性もさることながら、腹持ちもよく、お米の自然な甘みが心身ともに疲れがちな災害時下の生活の潤いになってくれるに違いありません。

お湯を沸かすのにジャストサイズクッカー

アウトドアでも活躍するクッカーは、非常時にも重宝します。パーゴワークスの「トレイルポット」シリーズは角形で収納性も抜群。カップ麺用やお茶を飲む時に欠かせないお湯を素早く沸かしてくれます。

【凌】生命維持に必要な「水」と「暖」を確実に確保するベーシックアイテム

インフラの回復や救援物資の到着までの間を凌ぐのに必要なのが「飲料水」や「防寒着」です。携帯浄水器などを活用し、安心して水へアクセスできるようにしたいところ。また、気温が下がってくるこれからの時期はもちろん、雨や水に濡れてしまった場合は、冷えた体を温めるアイテムを用意したいところです。

安全な水を確保するための浄水機能を備えたボトル

災害時にはいかに安全な水を確保するかが最初に考えなくてはならないことです。携帯浄水器「KATADYN(カタダイン)/ビーフリーAC」なら、そのまま飲むのはやや躊躇するような水も、キャップ部分に内蔵されているフィルターを通過させるだけで安全な水を確保できます。ソフトな素材でコンパクトに収納できるので、防災バッグの片隅にぜひ。

熱反射で低体温から体を守るエマージェンシーシート

水の熱伝導率は空気の20倍以上。身体の表面が濡れている状態は、低体温症のリスクに直結します。サバイバルブランケットは熱反射に優れており、体に巻きつけることで、体が放射する体熱を反射。緊急時に体を冷えから守ってくれます。目立つカラーリングで、救助者への目印としても役立ちそうです。

避難時には軽量コンパクトな防寒着を用意

体育館などの避難所では空調(特に暖房)設備がないケースも。「あと1枚」があるだけで、だいぶ体感温度は変わるもの。かといってかさばるものは持っていけない……。そんな時こそ登山用のウェアの出番。軽くて暖かくて、そして小さくたためる綿入りのインサレーションを避難アイテムに加えましょう。

水濡れや防寒対策と万能に使えるレインウェア

.jpg?w=1000)

登山する人なら誰もが一着は持っているレインウェアは避難時にマストで持っていきたいアイテム。ファイントラックのエバーブレスフォトンジャケット・パンツはしなやかな着心地で、驚くほど動きやすい革新的なレインウェア。汗ムレもしにくく、快適に着続けられます。

【寝】最大の休息、「寝る」を可能な限り快適に

ライフラインが停止した不自由な環境下で健康を維持するために、「食べる」と同じかそれ以上に重要なのが「寝る」ことです。しかし、豪雨による浸水などで、床上に直接寝具を置けない…そもそも寝具が濡れてしまっているというケースも。アウトドアアイテムを駆使することで休息の質を上げていきたいところです。

ハンモックなら状況に応じてソファやベッド代わりにできる

下が濡れていても不整地でも、木さえあれば張ることができるハンモックはアウトドアでも根強いファンがいるアイテム。災害時にも応用が効きます。床に直接寝るより浮遊感があってラクな上に、ソファーがわりとしても活用可能。汚れたとしても洗って干せる手軽さとコンパクトさも魅力です。

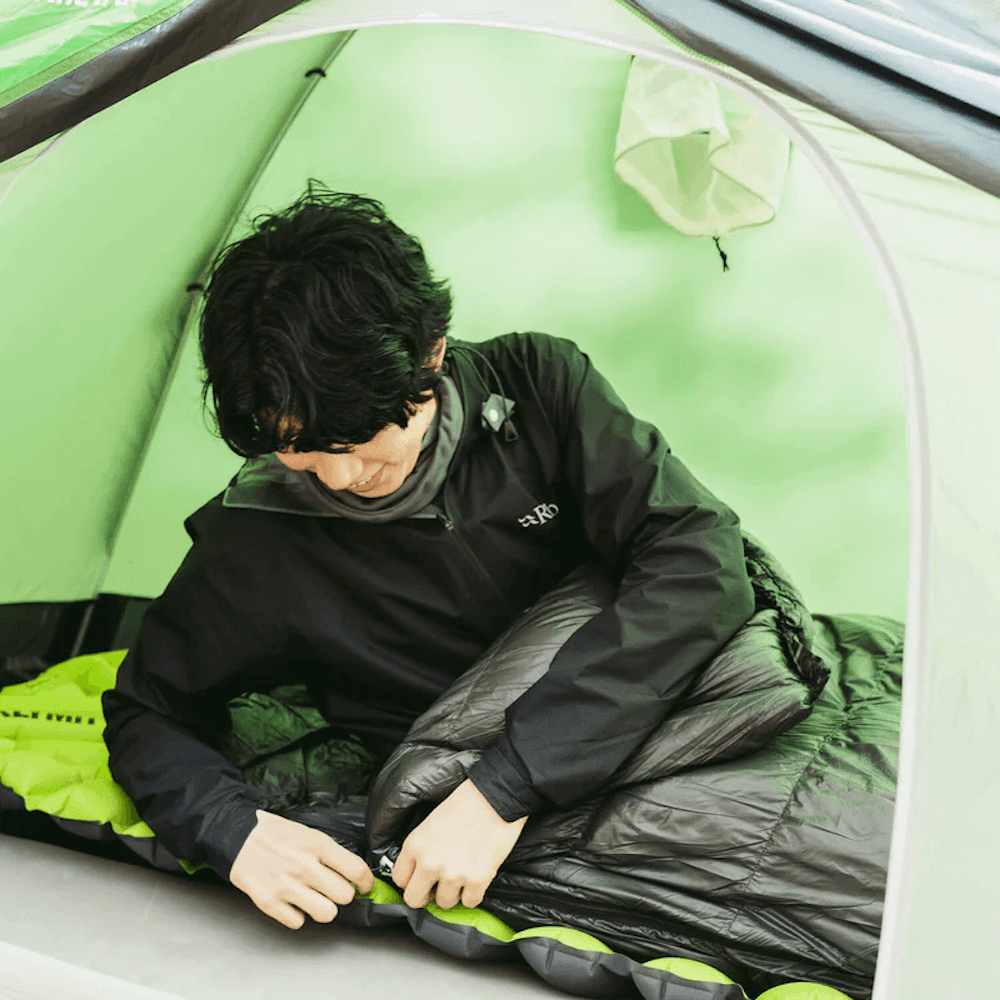

寒い時期の防寒対策として優秀な寝袋

冬の災害時に、避難者の声でよく聞くのが「寒くて眠れない」というもの。そんな時には3シーズン対応のシュラフが1つあるだけで、暖かさはまったく変わってきます。テント場などで実践している人もいるかもしれませんが、シュラフは実は防寒具としても優秀。体に巻き付ければ、もはや高級ダウンコート超えの暖かさになります。寝心地を上げるためにもエアーマットも用意しましょう。

【収】必要なアイテムをさっと持ち運べる、機能的な収納を選ぼう

避難用のアイテムを厳選した上で、さらにそれらを持ち運ぶ「収納」についてもセットで考えておきたいところです。荷物が増えた際に使用できるパッカブルなバックパック、シュラフやウェアなどを濡らさないように持っていく防水素材のパッキングバッグなど、使用用途に応じて用意しましょう。

普段はコンパクトに収納し、いざという時はサッと広げて背中に背負えるパッカブルデイバッグ

緊急時にサッと取り出して、必要な物を収納できる便利アイテムといえば、パッカブルタイプのデイパック。避難時に使うもよし、コンパクトにたたんでメインのバッグに入れておいて、荷物が追加になった際にさっと背負える形状に広げるもよしです。

かさばる衣類や小物を持ち運ぶスタッフサック

ザックの中で散らばりやすい衣類や小物は収納袋にまとめて入れておきましょう。スタッフサックをいくつか用意しておいて、食料・衣類・衛生用品などアイテムごとに分けて収納しておくといざという時でも分かりやすいです。

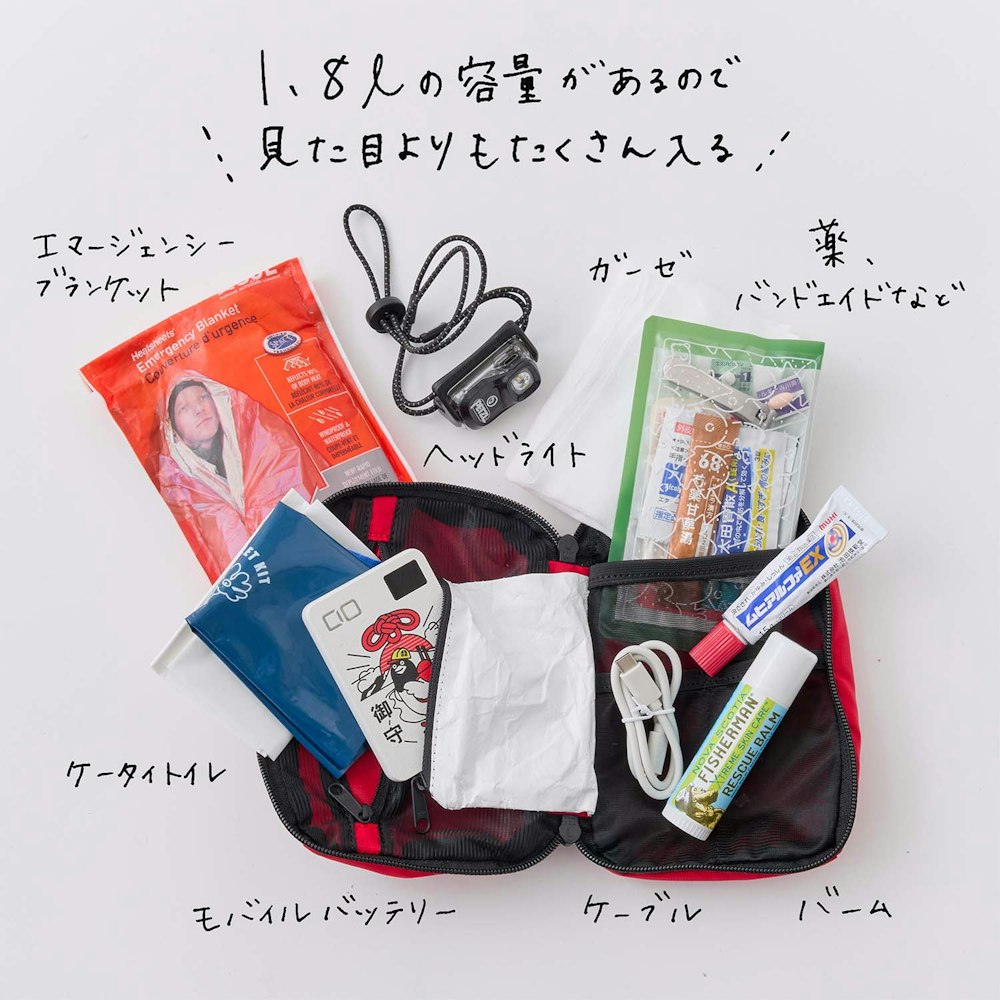

必要な常備薬や衛生用品はひとつのポーチにまとめる

登山時に関わらず、災害時などのいざという時に欠かせないのが「ファーストエイドキット」です。

絆創膏、常備薬、包帯、塗り薬、三角巾など基本の応急処置アイテムはもちろん必要ですが、キットの中身は人それぞれ。持病やアレルギー、肌質によっても必要なものは変わります。ひとつのポーチでは収まりきらず、荷物が増えて困ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこでYAMAPは、容量が可変する設計でオリジナルの「ファーストエイドポーチ」を開発しました。容量は最大1.8Lで、バラバラになりがちなファーストエイド用品をひとまとめにできます。そのほかにも、痒いところに手が届く工夫を凝らしたギミックを随所に盛り込んだ、自信作アイテムです。

ここまで様々な状況に応じた自然災害遭遇時に役立つアウトドアアイテムをご紹介してきました。これらのアイテムは、もちろん登山でも使用可能なものばかり。普段使い慣れた山道具だからこそ、有事の時も落ち着いて使うことができるし、何より愛着のあるギアがあることでなんとなく安心できたりするものです。

けれども、これらのアイテムはただ揃えておくだけではダメ。定期的に見直して、災害発生時に素早く持ち出せるようにパッキングの準備をしておくことが大切です。防災袋に突っ込んだままで、何年もそのまま……という方はいませんか? ライトのバッテリーは切れていないか、保存食の賞味期限は切れていないかなど、ぜひこの機会に確認していただければと思います。