快適な眠りをサポート!NEMOスリーピングマットの選び方ガイド

2002年にアメリカで発祥したアウトドアブランド「NEMO(ニーモ)」。比較的若いブランドですが、徹底した技術投資によって優れた名品を世に送り届けています。

そんなニーモから届いた4種類のスリーピングマット。商品名だけではそれぞれの違いや役割を理解するのは難しいでしょう。そこで今回は、YAMAP STOREがセレクトしたスリーピングマット5モデルを、厚み、断熱性、寝心地、収納性などの特徴から比較し、ひとりひとりの登山スタイルに合ったマット選びをお手伝いします。

(文・山畑理絵 写真・茂田羽生)

スリーピングマットには3つのタイプがある

まずは基本知識から。スリーピングマットには大きく分けて3つのタイプがあります。クッション性の高い「エア」、適度な反発力のある「インフレータブル(自動膨張式)」、穴あきの心配がない「クローズドセル」です。まずはそれぞれの特徴をまとめます。

1|エアマット

空気を入れて内部を膨らませるタイプ。3種類のなかで一番厚みがあり、最大10cm程度の厚みをもたせることができる。

メリット:マットの厚みに対して軽くコンパクトになる。凹凸のある地面でもふかふかの寝心地が手に入る。中に断熱フィルムが封入されているモデルは高い断熱性能がある。

デメリット:穴あきに注意が必要で、万が一パンクするとマットの役目が果たせない(フィールドで修理することもできるが、小さな穴だと探すのがやや困難)。

2|インフレータブルマット

マットのなかにフォーム(ウレタンやスポンジなどのクッション材)が入っていて、バルブを開けると空気が入り、そのまま放置してもフォームの復元力である程度膨らむしくみ。登山向きのモデルの厚みは最大でも5cm程度で、エアマットよりは薄い。

メリット:自然な弾力性と反発性がある。使用時は空気を入れて膨らませるが、半自動膨張するため比較的簡単にセットできる。仮に穴が開いてしまっても、フォーム材が入っているぶんある程度のクッション性を確保できる。

デメリット:エアマットよりは重くなる。空気を抜くときにやや労力がかかる。

3|クローズドセルマット

蛇腹式になっていて、使うときは広げるだけ。厚みは2cm前後が多く、エアマットやインフレータブルマットと比べると薄い。

メリット:空気を入れる必要がないため、準備の早さと軽さはナンバーワン。穴が開いてもクッション性が失われないため、どんな地面でも安心。地面に直接敷いて使ってもOK。好きな長さに切って使うこともできる。

デメリット:かさばるためパッキングに工夫が必要。エアマットやインフレータブルマットと比べるとクッション性、断熱性は低くなる。

ニーモの人気マット5つを徹底比較【選ぶうえでチェックするポイントは】

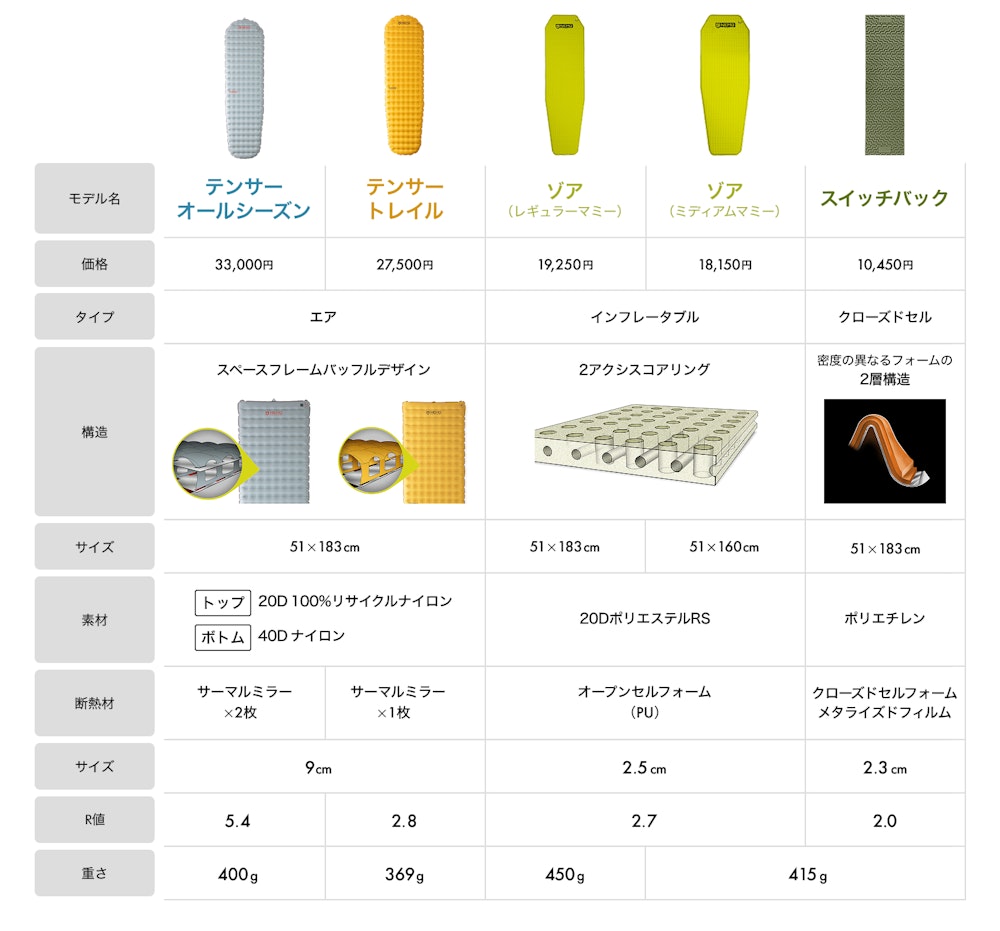

「エア」「インフレータブル」「クローズドセル」の大まかな特徴がわかったところで、今度はニーモの人気モデル5つのスペックをご紹介します。マットの厚み、R値、重さ、収納サイズ、凹凸のある地面での寝心地など、スリーピングマットを選ぶうえで重要なポイントを詳しく比較していきますよ。

<5アイテム一覧表>

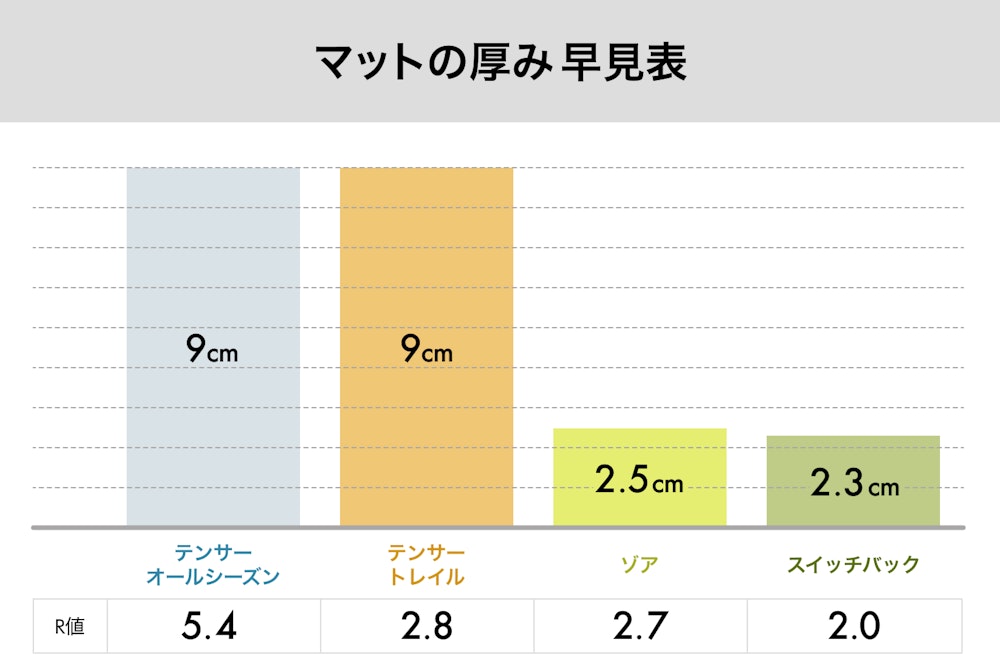

まずは厚み(クッション性)とR値(断熱性)をチェック

マットの厚み(すなわちクッション性)は、寝心地を左右するポイント。単純に分厚い方が地面への底つきは減りますが、ただ分厚ければいいという話でもなく、「どんなところで眠るのか」「マットの中の構造」によっても寝心地は大きく変わってきます(構造については後述)。

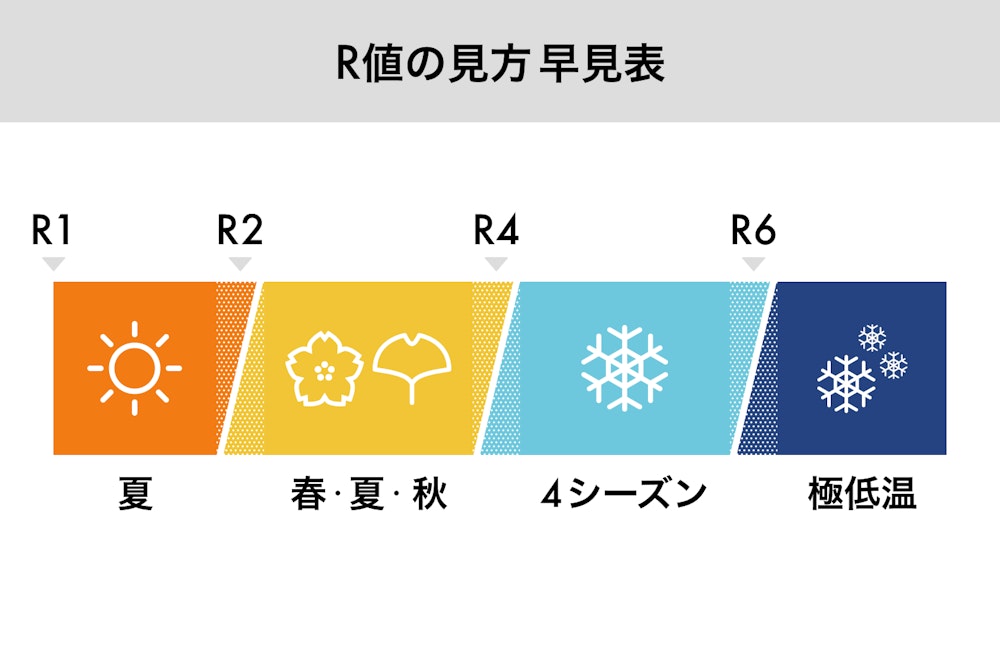

また、厚みに加えてR値も把握しておくべき点。R値とは、スリーピングパッドの「断熱性」を表す指標で、数値が高いほど断熱性が高いということになります。

テントの下がボコボコなのに薄いマットでは体が痛くなったり、マットの断熱性が状況に見合っていないと朝まで寒さに耐えながら一夜を明かす……なんて事態になりかねません。実際筆者もマット選びを誤って、深い眠りにつけなかった苦〜い経験が。

断熱性がもっとも高いのは「テンサーオールシーズン」

今回紹介する5つのマットのなかでは、「テンサーオールシーズン」がR値5.4ともっとも断熱性が高く、寒い場所に適しています。

あくまで目安ではありますが、R値4以上あれば、初冬・残雪シーズンに、R値6以上あれば、厳冬期に対応できるとされているため、「テンサーオールシーズン」は冬でも頼りになる断熱性があるといえます。寒さに強い方なら厳冬期もいけちゃうかもしれません。

次いで断熱性の高さ順に並べると、「テンサートレイル(R値2.8)」、「ゾア(R値2.7)」、「スイッチバック(R値2.0)」。この3モデルは積雪のない春・夏・秋に適しています。

5つのマットに寝転んでみた【断熱性の差もチェック】

比較的平坦な地面なのか、はたまた石がゴロついている場所なのか。寝床のロケーションによっても寝心地は大きく左右されるため、ここで厚みが大きく関係してきます。

そこで、それぞれのマットをソロテントのなかに敷き、砂利の上で寝転んでみたときの「地面の突き上げ感」を比べてみました。

さらに、テントの下にカチカチの保冷剤を入れて「ひんやり感」も検証。厚み・R値の異なる5つのマット、体感としてはどのくらい違いがあるのでしょうか?

検証した人:ライター山畑理絵

登山歴17年。テント泊にのめり込んでいた期間は10年ほど。テント泊マットは、ノーブランドのクローズドセルマットからはじまり、インフレータブルマット、エアマットすべて経験済み。体質は寒がりで暑がり。

検証の条件:ウェアは、半袖+薄手のウィンドシェルを着用。寝袋には入らず、各マットに10分間寝転がる。保冷剤は、寝ているときに負荷がかかる腰〜お尻の下に入れる。

*検証結果は筆者による主観がベースです。寝心地や体感温度は個人差があるため、その点は参考としてお読みいただけたらと思います。

「テンサーオールシーズン」は、地面の突き上げ、冷えをまったく感じない

まずは、エアマットの「テンサーオールシーズン」。厚み9cmというだけあって、寝転がったときの砂利の凸凹はまーったく感じません。

さらに、ヒジをついても地面につかない肉厚さ。寝るときだけでなく、テント内でくつろぐときもラクなところがいいですね。

10分ほど寝転がってみましたが、保冷剤のひんやりは一切感じませんでした。ちなみに、保冷剤の表面温度は−12度ですよ!? この断熱性はほんとスゴすぎる。もちろん、保冷剤が接していたマット裏面はキンキンに冷たくなっていました。

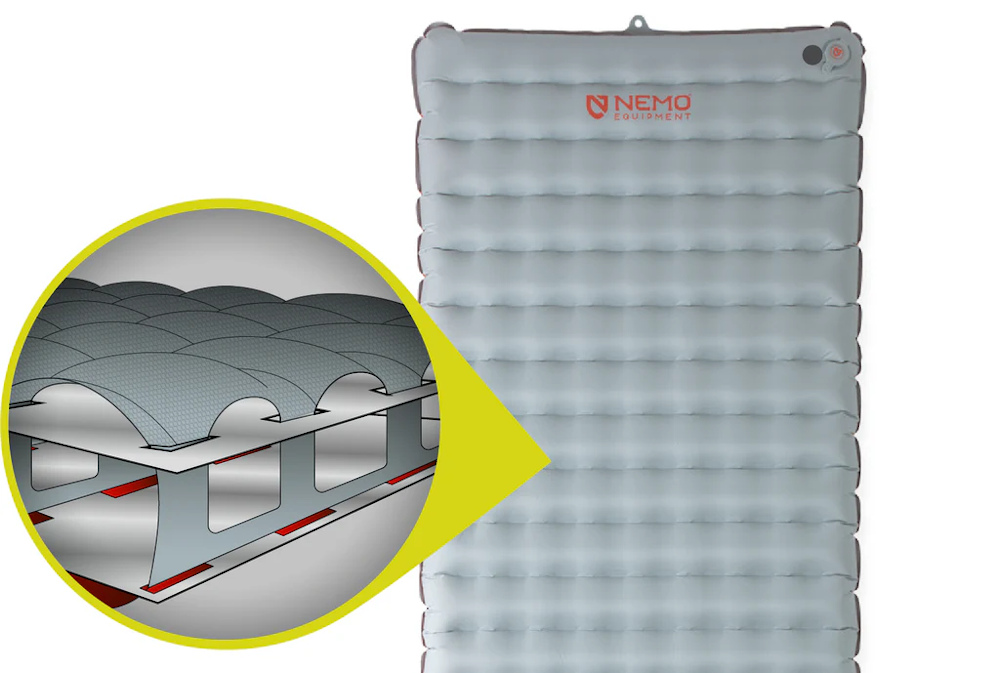

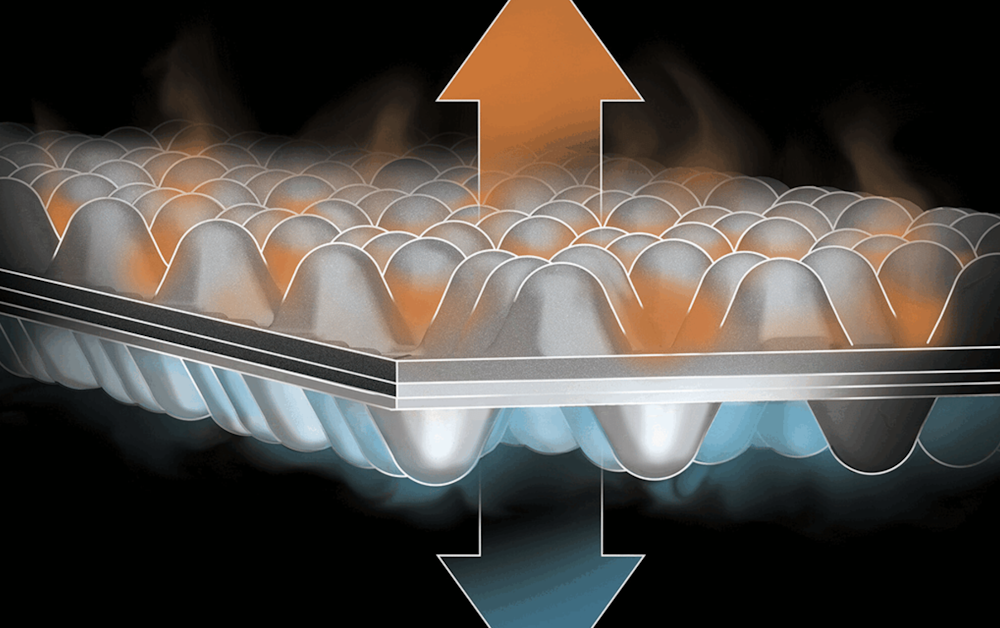

断熱性が高い理由は、内部に2枚の断熱フィルムが吊り下げられているから。これによって、地面からの冷気をしっかり遮断しています。

そして、肝心の寝心地。筆者はエアマット特有の浮遊感がどうもニガテだったのですが、ニーモの「テンサー」シリーズは、エアーマットにありがちなバネ感(ふわふわと跳ねる感じ)があまりないな、と。

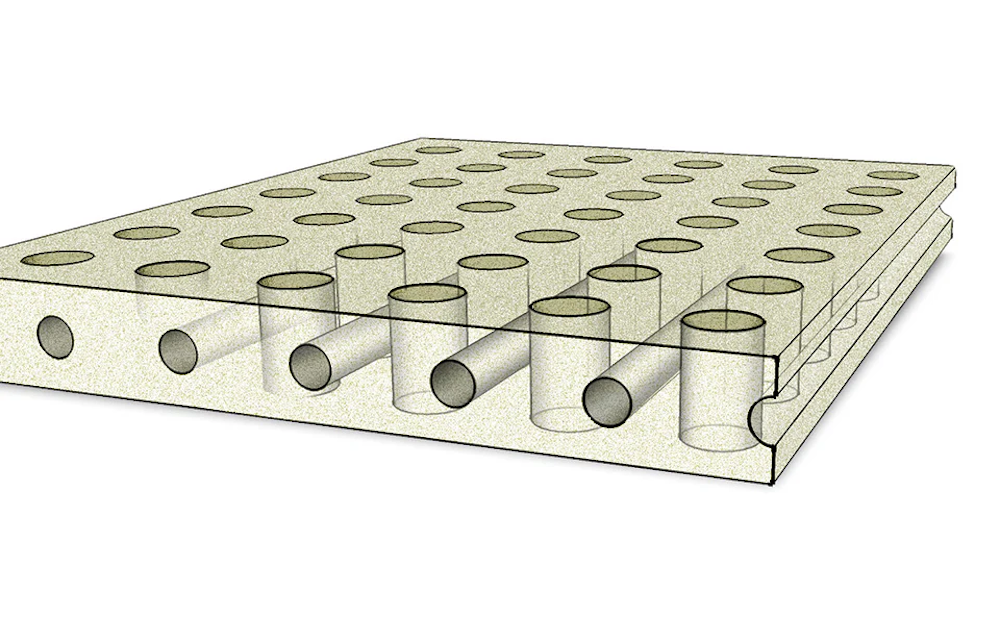

その秘密は、ニーモ独自のギミック「スペースフレーム™バッフルデザイン」によるもの。下の図の断面図を見ると、縦と横に空気の通り道があるのがわかりますでしょうか。ここが最大のポイントです。

これまでのエアマットというと、この空気の通り道が縦並びもしくは横並びのどちらかでした。しかしニーモの「スペースフレーム™バッフルデザイン」は、いわば両方のいいところどりで、中の空気が縦横にスムーズに移動し、荷重をすばやく分散させます。

だから、寝返りを打っても、体の重みによってマットが局所的に膨れたり、沈んだりするのを防いでくれるのです。これが、安定した寝心地を実現できる理由。

そのため、従来のエアマットにありがちだった浮遊感を感じにくく、しっかりとしたサポート力を感じられたのだと思います。

同じく9cm厚の「テンサートレイル」は、地面の凸凹を感じないものの、冷えはちょっと感じた

「テンサートレイル」も厚みが9cmあるため、砂利の上で寝ていることをまるで感じさせないクッション性です。

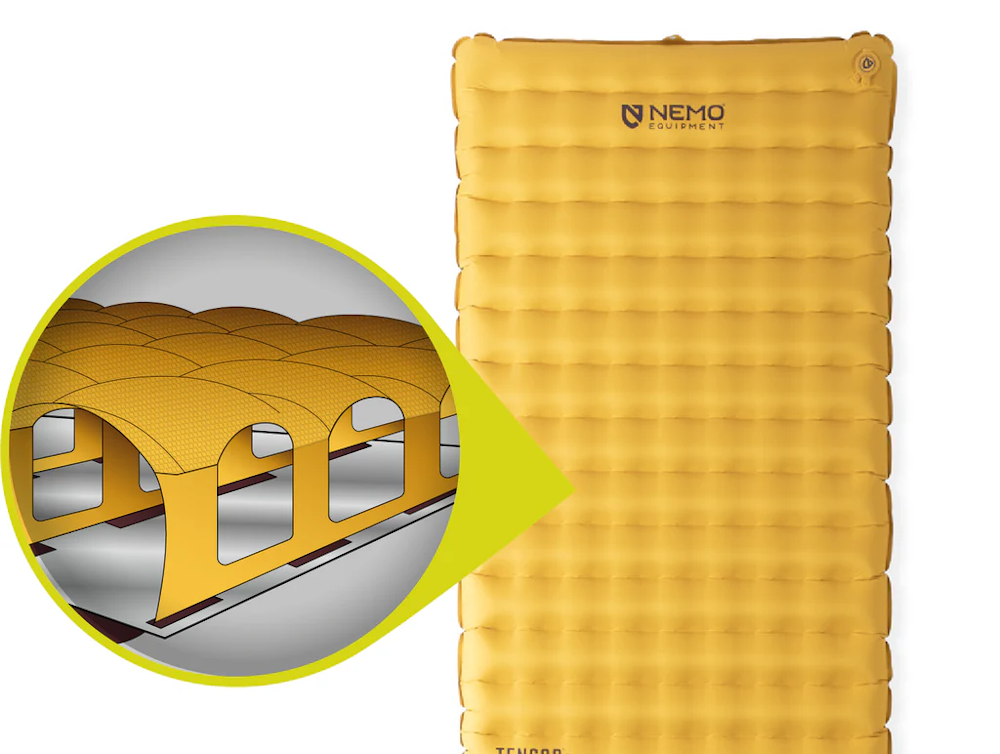

こちらも「スペースフレーム™バッフルデザイン」が採用されており、寝返りを打ったり、マットの上に座ったりしても、沈み込みの少ないフラットな感覚です。

内部には断熱フィルムが1枚吊り下げられており、R値は2.8。

「テンサーオールシーズン」よりも断熱性は低いのですが、9cmの厚みがあるおかげか、保冷剤のひんやり感が伝わってくるスピードはゆっくりで、8分経ったくらいで冷たさを感じました。

2.5cm厚の「ゾア」は、薄いながらもサポート力は高いが、冷えを感じるのは早かった

続いては、インフレータブルマットの「ゾア(レギュラー・ミディアム)」。厚みは2.5cmで、これまで紹介してきたテンサーシリーズと比べると1/4以下の薄さなのですが、寝ているぶんには地面の凹凸はまったく感じませんでした。自然な弾力で体を支えてくれているな、という印象です。

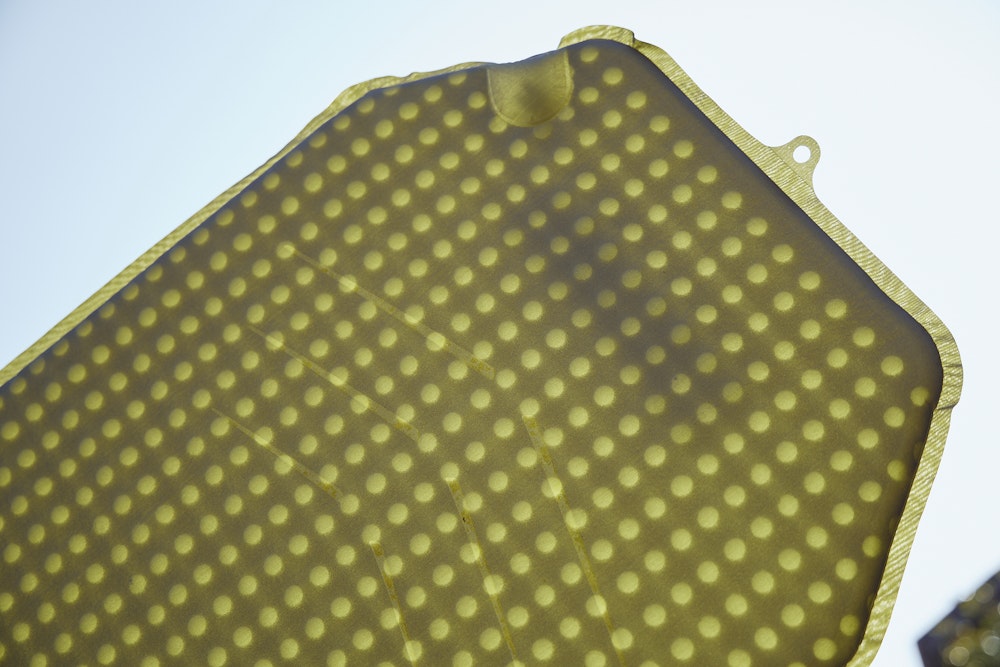

でも、なぜ薄いのに地面の凸凹を感じにくいのか、それはマットの中身にあり。

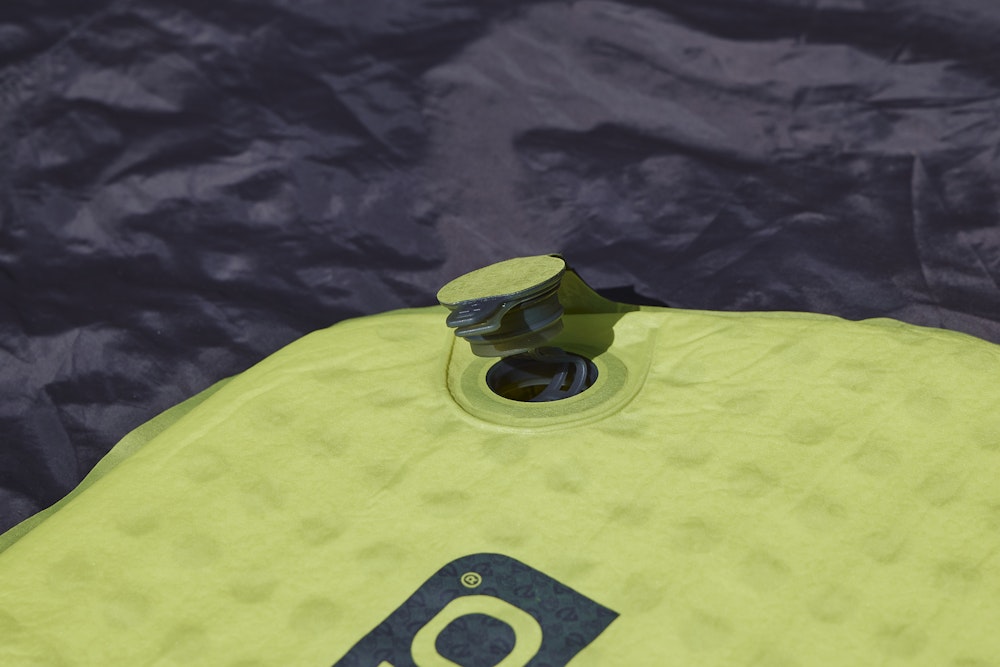

バルブを開けて覗いてみると、中に白いスポンジのようなものが見えていますよね。これが高密度のPUフォームです。

「ゾア」はテンサーシリーズに比べると薄い設計ですが、このクッション材がしっかり体重を支え、地面からの突き上げを吸収してくれるため、砂利の上でもあまり凸凹を感じなかったというわけです。これなら小石が散らばっているようなテントサイトでも頼もしいですね。

とはいえ、さすがにヒジやヒザをついたときは地面への底つきを感じましたが、寝そべっていたり、座っていたりするぶんには問題なし。

さらに高密度PUフォームのクッション材は、縦横2方向の肉抜き加工(これをニーモでは「2アクシスコアリング」と呼んでいる)がされており、快適性を損なわずに軽量化を追求しています。

ただ冷えについては、寝転がって3分ほどでひんやり感が。「テンサートレイル」とR値は0.1しか違わないのですが、「ゾア」の方が薄いのと、断熱フィルムが入っていない点で冷えを感じるのが早かったのだと推測します。

そもそも「ゾア」は3シーズン用。今回検証に用いた保冷剤は表面温度−12度を誇るものなので、積雪のない春〜秋ではなかなか同じ状況下にはなりにくいでしょうし、寒いときはインサレーションを着て、さらに寝袋にも包まりますから、今回のようにダイレクトには冷たさを感じないのでは、と思います。

「スイッチバック」は一番薄いが、凸凹を感じにくいクッション性あり。ただ断熱性は一番劣る

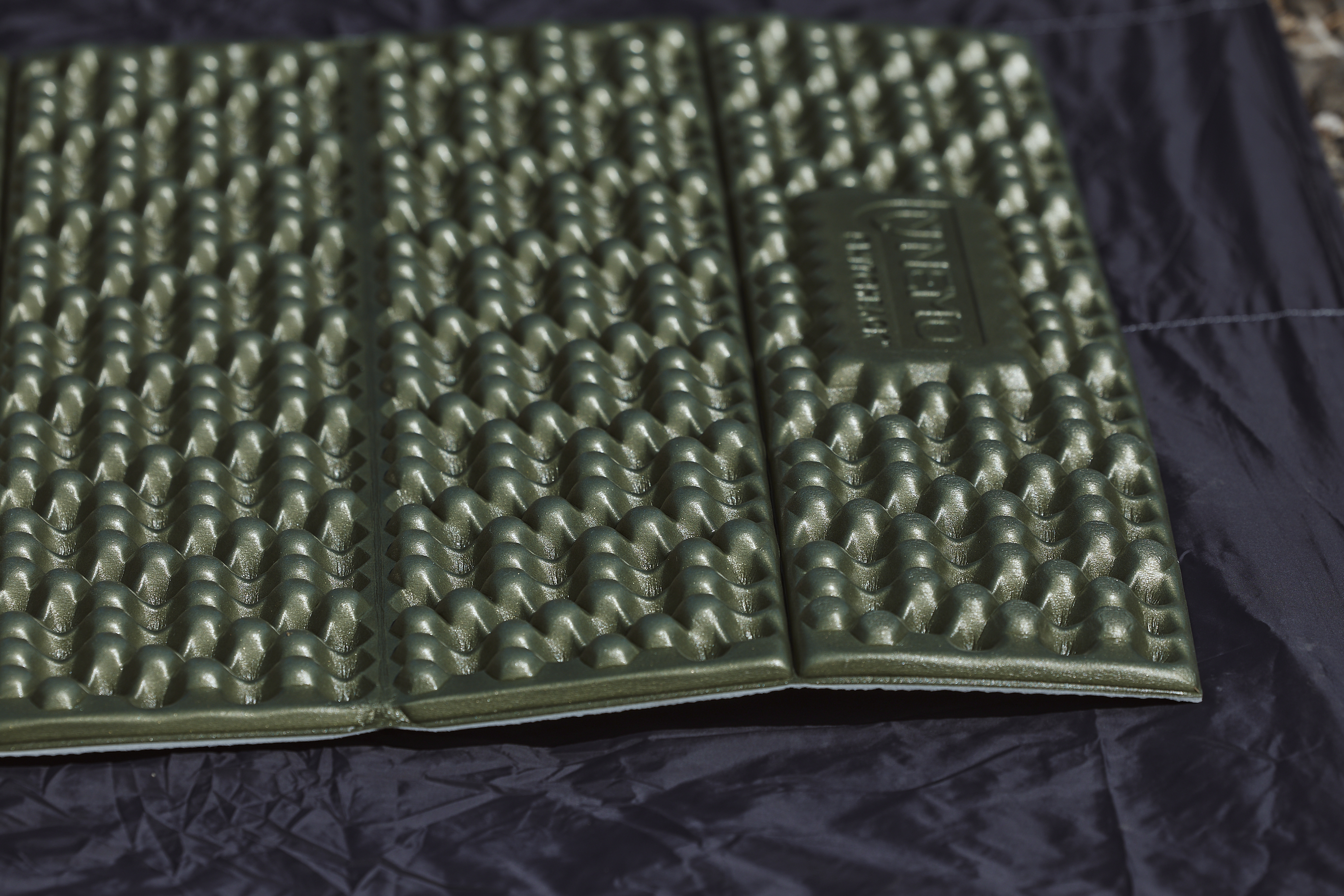

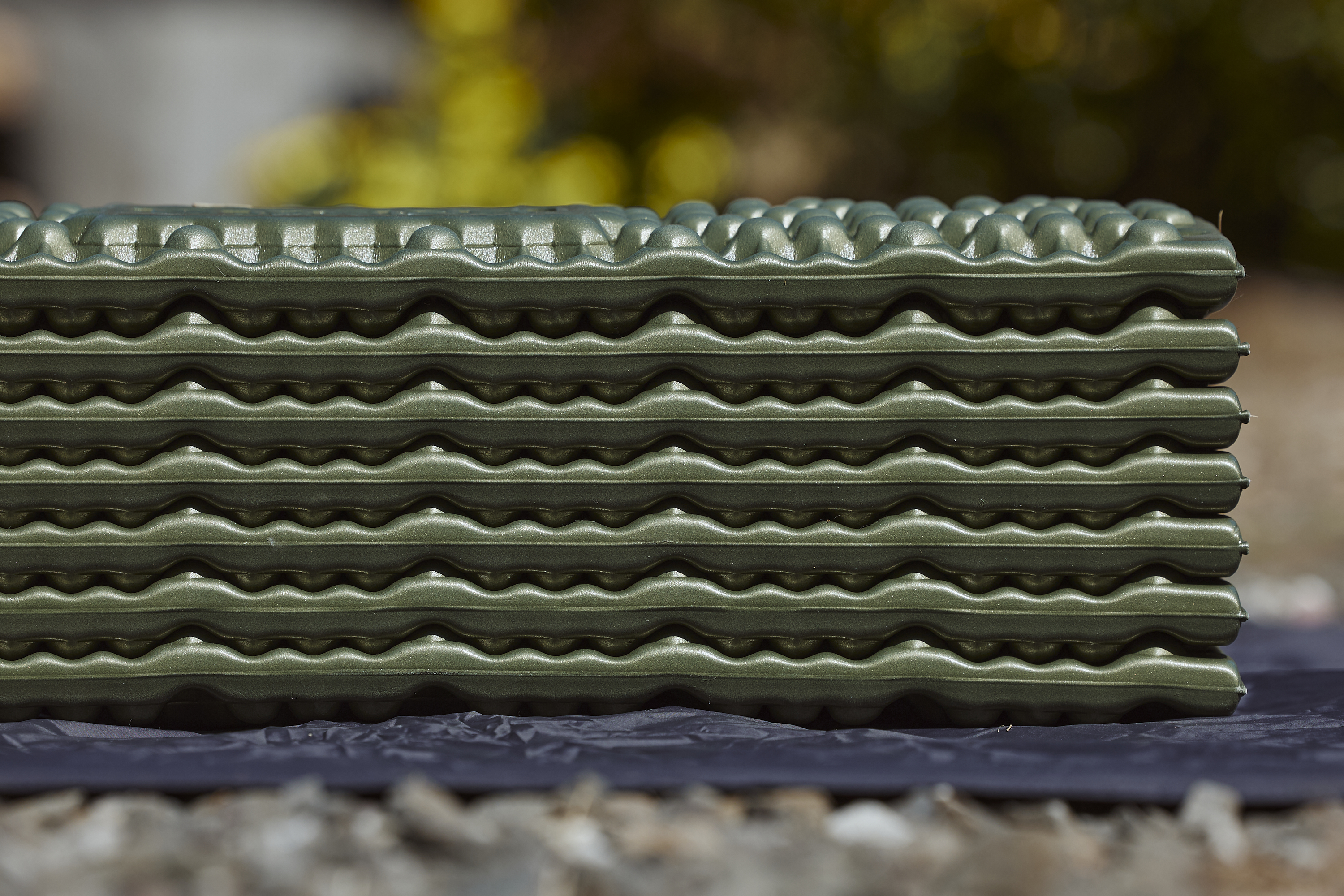

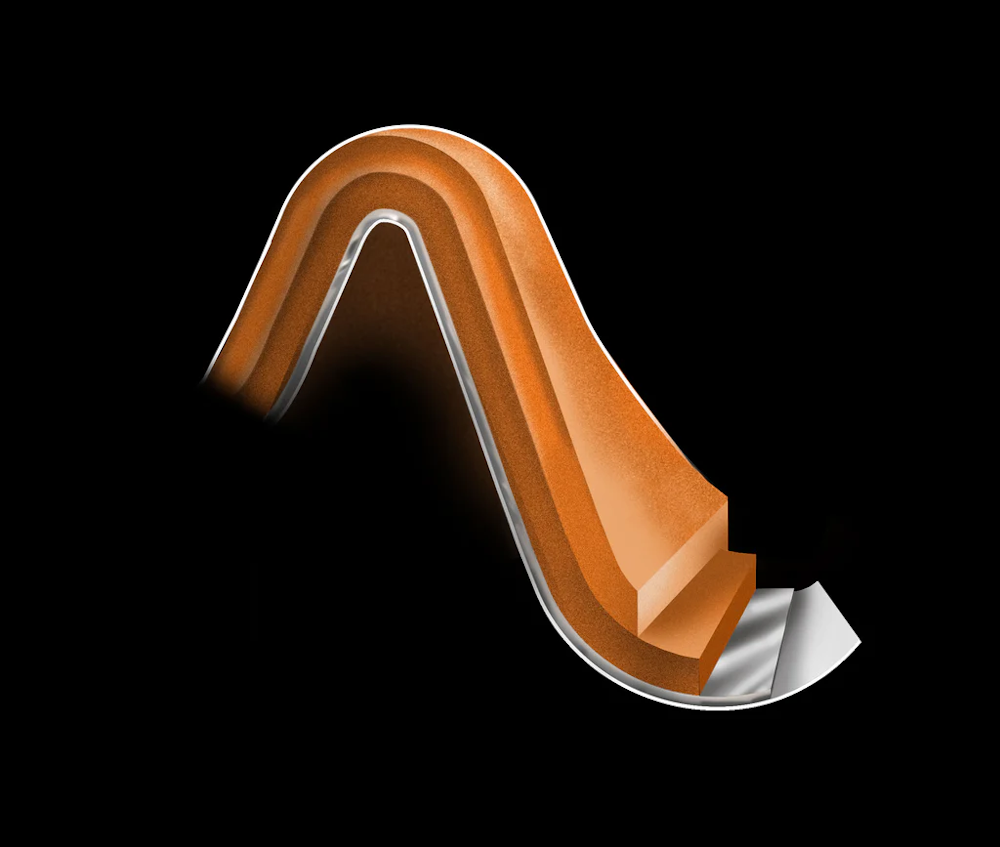

今回紹介するマットの中で一番薄い2.3cm厚の「スイッチバック」。砂利の凹凸をダイレクトに感じやすいかと思いきや、意外とそうでもなく驚かされました。地面の凹凸を感じにくいその理由は2つ。1つめは、硬さの異なるフォーム素材で二重構造になっているから。

見た目ではわかりませんが、マットの上面と下面で硬さが異なっており、柔らかいフォームの上に体重をしっかり支える弾力性のあるフォームが重なっています。そのため、柔らかすぎず硬すぎない、最適な沈み込みを実現しているんです。

2つ目は、六角形のユニークな突起。他社製品よりも弾性のあるゾーンの面積が多く、地面の凹凸を感じにくくするというギミック。だから、薄いながらも凸凹を感じにくいクッション性があるというわけです。

そして断熱性も気になるところ。裏面には断熱フィルムが溶着されているものの、これまで紹介してきたモデルよりも厚みがないせいか、1分足らずで冷えを体感する結果に。5つのマットの中でR値が一番低いことを裏付けるかのように、冷たさも一番早く感じました。

ですが、高さのある六角形の突起は多くの空気を溜め込むことができるため、他社のクローズドセルマットよりは暖かく眠れる、と言えるかもしれません。「スイッチバック」は、底冷えしない暖かいシーズンで活躍するでしょう。

一番コンパクトなのは「テンサーオールシーズン」と「テンサートレイル」

衣食住を背負って歩くテント泊は、荷物がコンパクトにできるかどうかも重要です。

「テンサーオールシーズン」と「テンサートレイル」は9cmの厚みがありますが、空気を抜くと500mlペットボトルほどまで小さくなります。小さい=バックパックの中に入れやすいため、歩行の邪魔になりません。すなわち、樹木や岩に引っかかる心配がない、ということです。

◼︎重量差はたったの81g

何時間も背負って歩くわけですから、コンパクト性に加えて軽さも大切。このなかで一番軽い「テンサートレイル」と、一番重い「ゾア レギュラー」の重量の差は81g。たかが80gと感じるか、されど80gと感じるかは人それぞれでしょう。ちなみに、80gというと肉まん1つ分ほど。あまり大差ないな〜というのが筆者の感想です。

なお、このなかで一番軽い「テンサートレイル」は、350ml缶1つとほぼ同等の重さ。山のベットがこれほどの軽さで持ち歩けるって、ほんとスゴい。

設営のしやすさは、圧倒的に「スイッチバック」

設営のしやすさで考えると、やはり「広げてはい終わり〜」のラクさの右に出るものはいません。とくに狭いテントのなかでセッティングすること、歩き疲れた先の作業という点を踏まえると、設営の手軽さは「スイッチバック」が圧勝。朝は朝で、出発前から「マットの空気を抜いて、たたんで、収納袋にしまう」という労力を使わずに済みます。

ただ、他のマットもセッティングがスムーズにできるように工夫されています。

エアマットの「テンサーオールシーズン」と「テンサートレイル」は、付属のポンプであっという間に空気を注入できます。ひと昔前のエアマットは口をつけて息でフーフーする必要がありましたが、その手間は皆無です。

そのいっぽうで、インフレータブルマットの「ゾア」は、バルブを開けておくだけで自動で空気が入り、ある程度まで勝手に膨らんでくれるので、呼気で膨らます手間が大幅に省けます。

【結論】どのマットがいいかわからない…そんなときは「優先させたい機能」から選ぶ!

さて、ここまで5つのマットの特性を詳しくご紹介してきました。ただどのマットも個性があって高性能ゆえに、「自分はどれを選ぶべきか」悩んでしまうこともあるでしょう。そんなときは「優先させたい機能」から選んでいくのがおすすめ。

というわけで、まとめ。それぞれのマットはこんな人におすすめです。

- 冬向けのエアマットを探している方、3シーズンでも冷えが不安な寒がりさん⇨「テンサーオールシーズン」

- 軽量性とコンパクト性どちらも追求したい⇨「テンサートレイル」

- コンパクトなマットがいいけど柔らかい寝心地はニガテ⇨「ゾア」

- 設営のラクさを優先したい・破損の心配をしたくない・夏使用がメイン⇨「スイッチバック」

◼︎「消去法」で決めるという手も

たとえば、「バックパックにマットを外付けしたくない」、「ふわふわした寝心地がニガテ」といったように「これは嫌だな」と思う点を挙げていくと、自分にマッチした製品が自然と絞り込まれていきます。

「優先したい機能」から選んだり、「消去法」で避けたいポイントを挙げていったり。いくつかの観点で、みなさんが求めているマットを探してみてください!。

筆者のベストワンは「ゾア ミディアム」です

全てのマットに寝転んだうえで決めた、筆者自身のベストワンは「ゾア ミディアム」でした。正直、「ゾア」と「テンサーオールシーズン」で悩みました。というのも、筆者は反発力のある布団が好きなので、寝転がったときの感じは「ゾア」の方が好み。さらに、テント泊は3シーズンのみなので、R値でみても「ゾア」で十分。

なのですが……、今回の検証を経て「テンサーオールシーズン」の軽くて小さい見た目からは想像できない断熱性の高さには本当びっくりで。断熱性の高いマットを選べば、寝袋のスペックを下げたり、保温着を減らしたりできそうだなと思うフシもあり(すなわち背負う荷物をもっと軽くコンパクトにできる)。

さらにはエアマットにありがちだった浮遊感も軽減されていたので、かなり悩んだのですが、やっぱり寝心地の好みは「ゾア」だったということ、筆者は岩稜地帯より樹林帯でのテント泊が多いので9cmの厚みはなくても快適に過ごせること、1万円以上の価格差があるという理由から、最終的に「ゾア」を選びました。

【余談】マットを「足し算」するという考え方もある

たとえば、R値2.7の「ゾア」に、R値2.0の「スイッチバック」を重ねると、単純にR値は4.7までアップします。さらに厚みは、2.5 + 2.3=4.8cmになり、クッション性も向上。寒いシーズンも安心して使えるスペックになります。先ほどおこなった保冷剤での冷え検証も、2つを重ねることで冷えの感じ方は大きく変わり、断熱性が増していることを実感しました。

エアマットのクッション性が欲しいけど、何泊もするからパンクが心配。そんなときは、「テンサートレイル」に耐久性の高い「スイッチバック」を組み合わせる手段も。もちろん荷物は増えてしまいますが、状況によってはマット2つを足し算する、という考え方もありますよ。

朝まで「耐える」のではなく、ニーモのマットで「安心」を手に入れよう

「冒険をよりよくするものでなければ製品化しない」「既製品よりも、暖かく、ドライで快適に保つためにデザインする」これがニーモの信条です。

素晴らしい山旅は、十分な休息から。テント泊というと寝袋の性能にばかり目がいきがちですが、スリーピングマットの性能も、寝袋のパフォーマンスを100%引き出すためには見逃せない重要ポイントです。厚み、R値、寝心地、収納性、重さなど、自分にあったモデルを見つけて、ニーモの高機能スリーピングマットで快適な眠りを手に入れましょう。

【NEMO製品一覧はこちら】

.png)