登山中にスマホが使えなくなるとどうなる?|お守りバッテリーで万が一に備えよう

本格的な登山シーズンがついにやってきました。登山者の増加に伴い、山での事故や遭難も増加傾向にあります。警察のまとめによると、2025年のゴールデンウィーク期間中に全国の山で遭難した人の数は236人。過去5年間で最多となり、登山人気の高まりとともに、リスクも高まっていることがうかがえます。(警察庁「春の連休期間中における山岳遭難に係る警察措置について」より)

一般的に「遭難」と聞くと「道迷い」を連想する方が多いかもしれませんが、実際には「滑落」や「転倒」といったアクシデントで自力下山が困難になったケースも、広い意味で「遭難」に含まれます。

遭難時に備えた、防寒具や予備の行動食、水の準備は登山にとっては当たり前。でも実は、“スマホのバッテリー”も命をつなぐ重要なアイテムのひとつです。山で何があっても「連絡ができる」状態を保つこと。今回は、YAMAP安全推進事業部の朝比奈さんに、その備えについて教えてもらいました。

朝比奈 杏咲美(あさひな あさみ)

YAMAPが大好きなユーザーからYAMAPスタッフに転身。現在は、YAMAPアウトドア保険の保険代理店でお客様サポート、安全啓発のコンテンツ作成を担当している。登山歴7年、年間の活動日数は65日ほど。関東近郊の低山を中心に、山ご飯、アルプス登山、旅行をしながらの山歩きを楽しんでいる。

登山保険スタッフに聞く、遭難事故の実態や要因

Q1.夏山の本格シーズンが始まり、登山者や保険加入者も増加していると伺いました。実際にYAMAP登山保険でも、相談件数は増加していますか?

はい、気温の上昇とともに保険金請求の事故は増加傾向にあります。転倒によるケガや骨折などの事故報告が多いですね。一般的に、日頃から登山習慣がある方よりも、久しぶりに登山をしたという人ほどケガの発生率は高いといわれており、日頃の運動習慣やトレーニングが大切であることを強く感じています。

Q2.ケガや骨折などの相談が多いということですが、そのようなアクシデントが発生した際に考えられるリスクにはどのようなものがありますか?

一番のリスクは、「動けなくなること」です。山の中では、たとえ小さなケガでも命に関わる事態になり得ます。救助の呼び方、天候の変化、食料や防寒具の有無など、ひとつのトラブルがいくつものリスクに連鎖していく可能性があることが、山の怖さですね。

そしてもうひとつ、「助けを呼べなくなる」というリスクも見逃せません。携帯の充電が切れていたら、遭難しても連絡すらできなくなってしまいます。

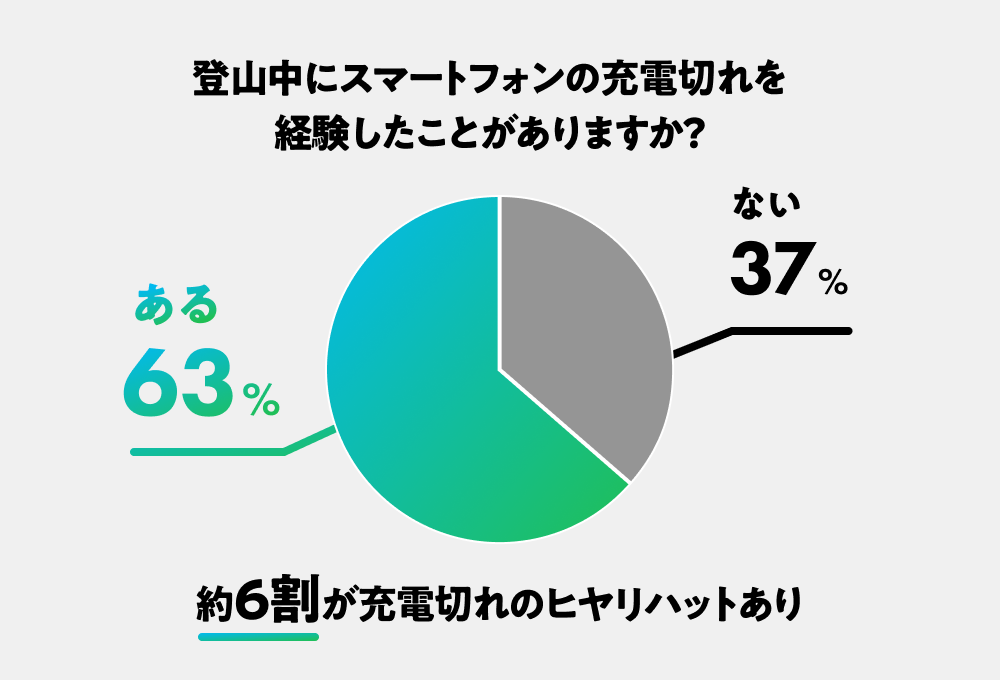

以前、YAMAPユーザー向けにアンケート調査を実施したところ、登山中にスマートフォンの電池切れ(またはギリギリの状態)を経験したことがある人は、4400件の回答のなかで63%もいらっしゃいました。山では、スマホの電源を保つことも命を守る備えのひとつになります。

スマートフォンのバッテリー切れが引き起こすリスク

Q3. もし登山中にスマートフォンのバッテリーが切れてしまったら、具体的にはどのような危険やトラブルが考えられるのでしょうか?

登山中にスマートフォンのバッテリーが切れてしまうと、想像以上に多くのリスクが発生します。まずは、YAMAPのような登山地図アプリが使えなくなることで、現在地の確認ができず、道迷いのリスクが一気に高まることですね。

しかし何よりも深刻なのは、通信手段を失うことです。いざという時、助けを呼ぶ手段が絶たれてしまえば、自ら状況を打開することが極めて難しくなります。発見されるまで、ただ待つしかないという状況に置かれる可能性があるのです。

もちろん、場所によってはもともと電波が届かないケースもありますが、それでも電源さえ残っていれば、YAMAPのGPS機能で位置を追跡できる可能性があります。先日、長野県警山岳遭難救助隊の隊長を取材させていただく機会があったのですが、救助要請を受けた際は「電池を節約してください」と伝える場面も少なくないそうです。

また、先日実際に遭難された方にお話を伺った際には、ビバーク中にスマホの電源が残っていたことで、安心して冷静に対応できたと仰っていました。単なる通信ツールにとどまらず、スマホは心理的な支えにもなり得るアイテムなのだと、認識を改めさせられた瞬間でしたね。

加えて、意外と見落とされがちなのが「スマホそのものの紛失リスク」。滑落時にスマホを落としてしまったというケースも実際にありました。ファスナー付きのポケットにしまうなど、物理的な“携帯方法”にも気を配ることが大切です。

ファスナー付きポケットを備えたトレッキングパンツ

「ライすけ」デザインのモバイルバッテリーが新登場

朝比奈さんの話にもあったように、スマートフォンの電源を確保しておくことは、現代登山において“命を守る備え”のひとつ。しかし、モバイルバッテリーと一括りにしてもその種類はさまざま。特に選ぶ際に気にするのは「容量」ではないでしょうか。

今回YAMAPがご紹介するのは、5000mAhのモバイルバッテリー。控えめな容量に感じるかもしれませんが、これは「サブバッテリー」としての役割を想定した設計のため。

メインバッテリーとは別に、「いざという時の備え」として持ち歩けることを重視し、軽量性・携帯性・放電耐性に優れたモデルを選定。常にエマージェンシーポーチやサコッシュに入れておける“第二の安心材料”として、登山に携行していただくことを想定しています。

また、YAMAPアウトドア保険の公式キャラクター「ライすけ」のお守り風デザインを施し、実用性とともに安全登山への願いも込めたアイテムに仕上げました。

驚くほど薄くて、軽い!108gの超軽量設計

山での荷物は少しでも減らしたいもの。常にバックパックに入れて持ち歩くものであれば、重いと持っていくのが億劫になってしまうこともあるでしょう。YAMAPが考えた「おまもりモバイルバッテリー」は、軽くてコンパクトで、常に持ち歩くのが苦にならないもの。充電容量は必要最低限でありつつも、重さは108gと、おにぎり1個分ほどです。大きさはクレジットカードサイズで薄さも12mmと、実際に使用する際もバッテリーの重さがストレスにならない大きさを選択しました。

電池残量をデジタル表示で簡単確認

モバイルバッテリーで心配なのは、本体に残っている電池残量。「おまもりモバイルバッテリー」は、本体のボタンを押すだけでバッテリー残量が1%単位でデジタル表示されます。正確な充電量を視認できるため、山行前の事前チェックも楽ちんに。「あとどれくらい使えるんだっけ?」と不安になることもなく、充電忘れも防ぐことができます。

また、単ポート最大出力20Wの急速充電対応。スマートフォンを約30分で約50%まで充電可能です。5000mAhは、電池切れ寸前の一般的なスマートフォンを約1回フル充電することが可能です。

自然放電は月1%程度

「もしも」の時のために、常にバックパックに入れて持ち歩いてもらいたい。そんな「おまもりモバイルバッテリー」ですが、自然放電が不安要素になりますよね。そこで、100%充電後、途中充電なしで常に登山に携行し、どの程度自然放電するのかを実際に朝比奈さんに検証していただきました。3ヶ月間、標高300mの里山から残雪の残る2000m級の山まで、さまざまなタイプの山に携行してもらいましたが、結果は100%充電を維持し、ほとんど放電していませんでした(※)。

この結果は、バックパックやエマージェンシーポーチに入れたまま途中充電なしでも、いざという時のために「備える」ことが可能という信頼性を示しています。

(※)あくまでも個人の使用感になります。モバイルバッテリーの状態や使用環境によって性能に差が生じる場合がありますので、ご了承下さい。

「ライすけ」をあしらったおまもりデザイン

バッテリー本体には、安全登山のパートナーである YAMAPアウトドア保険(※)のキャラクター「ライすけ」と、二重叶結びのデザインがあしらわれた、まさに「お守り」のデザインが施されています。「お守りのように持ち歩いて欲しい」という願いがこめられたデザインです。

一般的なモバイルバッテリーは黒やダークカラーのものが多く、バッグの中で他の道具と紛れてしまい、必要なときにすぐ見つからないことも少なくありませんが、「おまもりモバイルバッテリー」は、あえて白ベースのデザインを採用。バッグの中でも目立ちやすく、取り出しやすいカラーリングになっています。

特に緊急時やビバーク時など、暗がりの中でバッテリーを探すような状況でも、白いボディが視認性の高さを発揮し、落ち着いて対応することができます。デザインだけでなく、こうした実用面への配慮も、このバッテリーの魅力のひとつです。

(※)YAMAPグループが提供する保険の総称です。

遭難を防ぐために、事前に必要な備えとは

Q4.遭難を防ぐために、事前にどんな備えをしておくことが重要でしょうか?

保険代理店として日々お客様のサポートをしている中で、私が大切だと感じているのは「山のリサーチ」「装備」「体力づくり」の3つです。

ひとつめは、山のリサーチ。自分が登ろうとしている山が、自分のレベルに合っているか。コースの難易度や距離、標高差、危険箇所がどこにあるかなど、事前にしっかり確認することが大切です。

YAMAPでは、山情報やコース情報ページに「コース定数」と呼ばれる数字が掲載されています。これまでに登ったコースや山のコース定数と比較することで、その山が自分の実力に適したものかを検討することができますよ。それ以外にも、「フィールドメモ」や「みんなの活動日記」を活用すると、リアルな登山道の様子がわかります。

ふたつめは、装備の見直し。レインウェアやヘッドライトといった基本装備はもちろんですが、私は、「持っていく装備で一晩山中で過ごすことができるか」という基準で装備を準備するように心掛けています。

実際、高尾山のような低山でもケガは少なくありません。モバイルバッテリーやエマージェンシーシート、非常食、水、ストック、鎮痛剤など、自力下山のための準備が命を守る装備になります。

そして最後に、体力づくり。YAMAPアウトドア保険への事故報告でも、下山中の事故が非常に多く、登山に慣れていない方や運動習慣が少ない方がケガをしてしまうことも。私自身はトレーニングとして、月に2000m以上の累積標高を登るように意識しています。「山のトレーニングは山でやる」というのもひとつの手段。楽しい山歩きのためにも、日頃から少しずつでも体を動かす習慣が大切だと思います。

登山遭難時の安心安全は準備から

今回お話を伺ったのは、登山保険のサポートを通して日々多くの登山者に寄り添っている、保険代理店スタッフの朝比奈さん。登山におけるリスクを最小限に抑えるには、「情報」「装備」「体力」といった事前準備に加えて、“万が一”に備える意識が欠かせないということがわかりました。

そして、思いがけないアクシデントに備えるという意味で、登山保険もまた、山に向かう際の大切な装備のひとつです。

装備が“身体を守る備え”だとすれば、保険は“自分と家族を守る備え”。その実体験に基づいた言葉からも、“備えこそが、登山の自由と安心を支えている”という強い実感が伝わってきました。

装備としてのモバイルバッテリー、そして心の備えとしての登山保険。どちらも、いざという時に自分と大切な人を守る“お守り”になります。本記事が、登山の「もしも」に備える視点をあらためて考えるきっかけになれば幸いです。

登山装備のひとつに「登山保険」を

ヤマップグループの登山保険「外あそびレジャー保険」と「山歩保険」は、レスキュー費用最大300万円、骨折などのケガについても最大30万円補償。登山の万が一に備えられる保険です。

面倒な書類提出は不要、スマホだけで簡単5分で申込み完了。

「登山装備のひとつ」として、登山保険への加入をリストに加えてみてはいかがでしょうか。

承認番号:YN25-227

承認日:2025年7月25日